【基层动态】栾川:厉害了!当“数字”遇上“检察”……

科室:政治部 拟稿人:白全忠 审批人:吴占京 张丽华 发布人:周月君

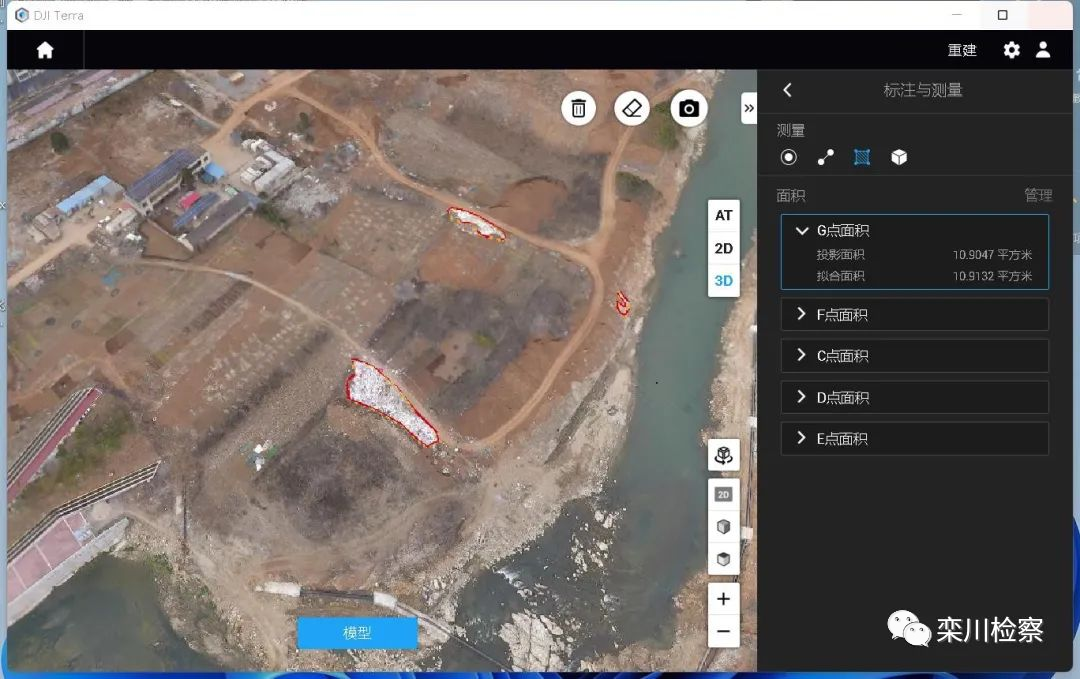

“从无人机拍摄的照片里可以看到,栾川县淯河河道内堆放固体废弃物的情况已得到了有效整改……”近日,栾川县人民检察院公益诉讼部门干警和技术部门干警一起前往辖区淯河段,利用无人机等信息化设备,对去年办理的淯河河道内堆放固体废弃物公益诉讼案件整改情况进行回头看。短短20分钟,无人机帮助公益诉讼干警清晰地掌握了所处区域的地形地貌、周边生态环境,形成了有效的证据材料。 这种“数字+检察”模式,是栾川县检察院适应新形势发展要求,以办案为中心,以科技为引领,强化检察工作与信息化技术深度融合,加快“智慧检察”建设步伐,创新办案方式的一个生动缩影。

这种“数字+检察”模式,是栾川县检察院适应新形势发展要求,以办案为中心,以科技为引领,强化检察工作与信息化技术深度融合,加快“智慧检察”建设步伐,创新办案方式的一个生动缩影。

“栾川县陶湾镇伊滨村沿伊河建多个垃圾池,影响河道畅通和生态环境!”2022年10月13日,栾川县检察院公益诉讼部门负责人马霄收到这样一条特别的“信息”,“又有案件线索了!大家立即出发到伊滨村核实一下情况。”她急忙召集同事们赶赴现场。

这条信息来自栾川县检察院运用网络爬虫技术,结合中国联通舆情监测分析软件,构建的公益诉讼案件线索排查系统。“由于这个系统可以像手臂一样自动抓取互联网里的信息,然后利用人工智能进行筛选,进而发掘有价值的案件线索,并自动推送至公益诉讼部门干警,所以我们称之为‘案源手’”。栾川县检察院技术部门负责人王建军介绍。

2022年初,“案源手”系统正式运行,栾川县检察院改变以往“上山、巡河”到处找线索的工作方式,而是在大数据的支撑下实现线索“实时”送到手中,公益诉讼案件线索渠道单一、有限的难题被彻底打破。

“‘案源手’将线下‘人工对比筛查’的传统工作模式升级为‘智能大数据筛查’新模式,改善了线索获取难、信息不准确、发现不及时等情况,办案效率大大提高。”马霄说,自系统上线以来,通过“案源手”收集到案件线索达70余条,其中立案调查19件,发出诉前检察建议11件。

为进一步拓宽公益诉讼案件线索来源,栾川县检察院还结合当下微信的普及运用,设计了“线索眼”微信小程序,群众如果发现身边的公益问题,只需动动手指,即可在线上通过小程序直接发语音、定位、影像向检察机关反映。

2022年9月12日,栾川县检察院在“线索眼”获得群众举报线索“重渡沟伊河河滩有人非法采砂”。经现场调查,非法采砂行为人系河道上游居民,其在未取得采砂许可证等相关手续情况下,以旅游开发为名进行采砂,妨碍河道行洪,影响河道及周边生态环境,侵害了国家利益和社会公共利益。

2022年10月10日,栾川县检察院向县水利局、重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会发出检察建议,要求其加强河道违法采砂管理工作,消除防洪安全隐患,维护河道秩序,保护河道生态环境。收到检察建议后县水利局、重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会立即行动,对该非法采砂厂进行取缔,并责令采砂者对河道恢复原貌。

为全面服务、支撑检察监督和执法办案,栾川县检察院于2019年将“无人机”运用于办案调查取证,2021年底开始探索正射投影“3D”建模功能,2022年起技术部门干警可以熟练利用无人机加大疆智图软件对案件现场进行“数字加工”,真实还原现场情况,并轻松实现对不规则目标物体面积、体积等数据的测算等等。截至目前,已运用“无人机”开展调查取证68次,其中进行“3D”建模23次。

为全面服务、支撑检察监督和执法办案,栾川县检察院于2019年将“无人机”运用于办案调查取证,2021年底开始探索正射投影“3D”建模功能,2022年起技术部门干警可以熟练利用无人机加大疆智图软件对案件现场进行“数字加工”,真实还原现场情况,并轻松实现对不规则目标物体面积、体积等数据的测算等等。截至目前,已运用“无人机”开展调查取证68次,其中进行“3D”建模23次。

2022年5月12日,在对吴某“非法储存危险化学品”案进行现场取证时,公益诉讼干警发现涉案区域地形复杂,近距离拍照、录像,无法完整、准确固定证据,所以立即请求“无人机”进行支援。

检察技术人员接到指令,迅速到达现场,使用无人机对现场全貌进行俯拍,与公益诉讼检察官展开“协同作战”。经过密切配合,由无人机传输回来的数据,在平板电脑上清晰呈现,精准定位出吴某储存混合燃料油的地埋储油罐距离最近的加油站仅51米,距离工人生活区仅102米。

后经专业机构鉴定,该混合燃料油闪点底于17º(接触温度达到17度即闪火),极易着火爆炸,一旦发生火灾或者泄露,极易造成重大伤亡事故,其行为给公共安全带来严重危害。

有了无人机固定的充足证据,栾川县检察院以“危险作业罪”于2022年6月22日对吴某提起刑事附带民事公益诉讼,2022年7月29日法院以危险作业罪判处吴某拘役四个月,缓刑四个月,同时责令其在判决生效之日起15日内消除危险,油料就地封存处理;并责令其在市级媒体上公开赔礼道歉。

“无人机”真是让公益诉讼工作“如虎添翼”,栾川县检察院副检察长王俊晓表示,过去在开展公益诉讼案件调查时,由于受地理、环境因素制约,传统勘验方法无法准确、全面展现案件现场情况,如何快速甄别举报线索,准确掌握现场历史变化,精准分析研判案情,成为公益诉讼办案取证的“瓶颈”。而随着“无人机”技术在检察工作中的应用,不仅可以让调查取证变得简单快捷,而且高空航拍、动态跟踪、细节捕捉等多种拍摄手段让证据的呈现更加详细、精准。有效解决因地理位置和周边环境等客观条件限制导致人工调查取证难的问题,为接下来向有关部门提出检察建议以及对当事人提起公益诉讼提供了坚实支撑。

“无人机”真是让公益诉讼工作“如虎添翼”,栾川县检察院副检察长王俊晓表示,过去在开展公益诉讼案件调查时,由于受地理、环境因素制约,传统勘验方法无法准确、全面展现案件现场情况,如何快速甄别举报线索,准确掌握现场历史变化,精准分析研判案情,成为公益诉讼办案取证的“瓶颈”。而随着“无人机”技术在检察工作中的应用,不仅可以让调查取证变得简单快捷,而且高空航拍、动态跟踪、细节捕捉等多种拍摄手段让证据的呈现更加详细、精准。有效解决因地理位置和周边环境等客观条件限制导致人工调查取证难的问题,为接下来向有关部门提出检察建议以及对当事人提起公益诉讼提供了坚实支撑。

“因犯非法运输、储存爆炸物罪,被判处有期徒刑10年”,郝某做梦也没想到自己“天衣无缝”的计划会被检察官利用数字技术识破。

2022年2月8日,栾川县检察院收到公安机关移送的尚某、曾某非法运输、储存爆炸物犯罪案件,主办检察官在审查案件时发现,两名犯罪嫌疑人口供存在不一致之处,敏锐地意识到案件可能另有隐情,于是随即对两名犯罪嫌疑人进行针对性的询问,经分析比对,“运输路线的差异”仍存在重大疑点。

主办检察官立即联系公安机关侦查人员一起,深入案发现场,逐段调取必经路线的监控,对必经路线的卡点监控录像进行审查,对录像中出现的车辆逐一排查。经过大量的审查调查,发现两人供述中所驾驶的作案车辆在案发当日仅在后半程的监控中出现,这再次印证了案件另有“蹊跷”。

“既然犯罪嫌疑人刻意掩饰‘运输线路’,那么这就是重要突破点”,主办检察官认为只要精准还原“运输路线”,就一定能弄清案件背后隐藏“真相”。但如何准确定位、复原运输线路,却是一个难题。经过多次研讨和实验,主办检察官利用公安治安监控系统和移动网络信号基站,调取嫌疑人手机通话记录,确定运输起点和终点,通过数据分析,在电脑上模拟定位出一条“炸药运输线路”,为验证“路线”是否准确,主办检察官又联合技术部门干警驾车进行“模拟导航”,结果与模拟定位的“路线”完全吻合。

当完整的“运输线路”呈现在眼前时,主办检察官确认前半程另有人驾驶其它车辆进行运输,犯罪嫌疑人作“假口供”的目的是为了“掩护同伙”。主办检察官立即再次对尚某、曾某进行讯问。

在铁的证据面前两人只好如实供述,运输炸药是受郝某指示,且前半程由郝某自己负责运输,案发当晚,由于只有尚某一人到案,郝某便与曾某串通,由尚某、曾某扛下所有罪责,而郝某许诺会积极想办法把他们“捞出来”,并给予一定经济“补偿”,就这样一场“舍车保帅”的闹剧就此上演。

案情清晰后,郝某这个幕后“主谋”浮出水面,2022年3月31日,栾川县检察院依法对郝某进行追捕,到案后其对犯罪事实供认不讳。

“在对这起案件的疑点进行数据分析时,我们成功借助了公安治安监控系统,这为我们下一步的检察大数据建设有所启发。”栾川县检察院检察长潘萌表示,目前正在思考如何将检察监控数据库与公安治安监控系统连接,在提升刑事案件办理水平的同时,逐步应用于公益诉讼生态环境保护,通过有力措施进一步适应信息化,用好大数据,以“数字革命”驱动新时代法律监督提质增效。

网址:http://www.lylcxjcy.gov.cn 网站ICP备案:豫ICP备05005925号

网址:http://www.lylcxjcy.gov.cn 网站ICP备案:豫ICP备05005925号